Orphelin de père, il montre très tôt des dispositions naturelles pour le dessin et à l’âge adulte, il entreprend des études artistiques à l’École d’art appliqué de Gia-Dinh où il suit l’enseignement de Jules G. Besson (1868 – 1942), peintre naturaliste français.

Il en sort diplômé en 1935 et débute une carrière professionnelle dans la décoration d’un théâtre ambulant dans le Sud Viêt-Nam, puis dans l’enseignement du dessin à l’École Primaire Supérieure de Phú Xuân (Huê 1938-1939)

A la veille de la seconde guerre mondiale (décembre 1939), il est mobilisé et part pour la France dans le corps des « Travailleurs Indochinois » ; il est envoyé comme interprète à la Poudrerie nationale d’Angoulême. C’est dans cette ville qu’il rencontre Marie Baranger , peintre fresquiste d’art sacré, élève de Maurice Denis, qui l’encouragera à poursuivre des études artistiques.

Après l’armistice, il rejoint la zone libre et le camp de Sorgues où il dirige la Maison artisanale de la 3ème légion des Travailleurs Indochinois. Durant ce séjour dans le Vaucluse, il s’inscrit aux cours de l’École municipale des beaux-arts d’Avignon dirigé par Claude Firmin, un maître provençal qui devient un ami.

En 1943, il est muté à Paris, ce qui lui permet de suivre en parallèle les cours de l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) dans l’atelier de Nicolas Untersteller, puis plus tard en 1945, ceux de l’École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD). Il réalise ainsi son rêve de jeunesse et durant cette période parisienne d’après-guerre, il côtoie d’autres artistes, des compatriotes, des français et également des étrangers. C’est aussi à Paris qu’il rencontre une parisienne originaire d’Auvergne qu’il épouse en 1946.

Enrichi par cette expérience en tant qu’artiste, il rentre dans son pays treize années après son départ, et est nommé à l’École des arts appliqués de Hanoï (1952-1954).

Fin 1954, il arrive à Saïgon et jusqu’en 1972, il crée et expose tout en menant en parallèle une carrière d’enseignant à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Gia-Dinh (1954-1964) puis aux lycées Marie-Curie et Regina Mundi (1964-1972). Ce sont les années saïgonnaises, les plus fécondes, durant lesquelles son art s’est exprimé dans toute sa plénitude.

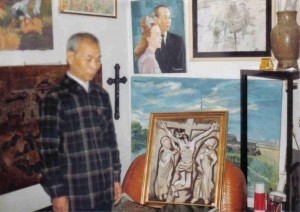

C’est surtout pendant cette période qu’il abordera le laque comme une peinture en exploitant des matériaux naturels (coquilles d’œuf, nacre) tout en respectant les étapes de la technique traditionnelle (voir rubrique Laques) et qu’il dévoilera ses talents de sculpteur. En effet, il recevra des commandes de sculptures, notamment les statues de Jeanne d’Arc et de Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus pour la Chapelle de l’Hôpital Grall à Saïgon et dans ce même hôpital, la stèle bas-relief en bronze érigée en hommage aux médecins français Calmette et Yersin.

1972 est l’année de son retour en France où il rejoint ses enfants, et jusqu’aux dernières années de sa vie il continuera inlassablement à peindre et à exposer en Ile-de-France, en province et à l’étranger (Italie – Espagne – Belgique – Japon). Pendant ces premières années à Paris, il se remet à la gravure, sa formation initiale, et il collabore avec un atelier de fabrication de meubles de laque en tant que dessinateur-décorateur.

Au crépuscule de sa vie, il utilise surtout le pastel, pigments qu’il emmène avec lui lors de séjours en province, et notamment en Auvergne, le pays de sa femme. En été 1999, il fait un ultime voyage au Viêt-Nam, durant lequel il revoit une partie de sa famille, son village natal et la maison de culte familial à Vỹ-Dạ, où sont exposées quelques unes de ses œuvres, dont un portrait à l’huile du Prince poète Tuy-Lý.

Frappé progressivement de cécité vers la fin des années 1990, il s’arrête peu à peu de créer et il s’éteint à Paris en Janvier 2006.